2025年8月、マクドナルドのハッピーセット(ポケモンカード)がメルカリで高額に売られ、騒ぎになりました。もちろんSNS上でも炎上し、「子どもの楽しみを奪うな」「カードだけ抜きとって、ハンバーガーを捨てるな」といった怒りが飛び交っています。

だがその一方で、「転売が果たしている機能」にも目を向ける必要があると思います。

世間では、「転売=悪」と単純に決めつける風潮があり、その感情は私もyes!です。

しかし、同じくらい正当な視点として「転売が市場に果たす役割」や「個人の経済活動としての側面」も存在すると思います。

この記事では「転売が悪ではない理由」を説明しつつ、だからこそ必要なルールや実務的な転売対策を自分なりに考えてみました。

感情論だけで終わらせたくない人向けへの記事になります。

転売の本質

まずは基本に立ち返ってみましょう。

転売の本質は、単純に「需要と供給の差を埋める」ことです。

商品Aは限られた数量で発売され、欲しい人はこの数量を上回る数が存在。正規販売で買えなかった人は、別ルートで手に入れたい。そこに転売が生まれます。

この構造は、経済の基本的な流れとは、矛盾していないと思います。市場は価格を通じて情報を伝え、需要が高ければ価格は上がります。

たとえばスニーカー市場を考えると、「限定発売→プレミア化→再販やコラボ増加」というサイクルが生まれ、結果的にスニーカーカルチャー全体が盛り上がる側面もあります。

もちろん「盛り上がる=正義」ではないですが、転売は需要の存在を可視化する役割を持ちます。

転売が生み出す経済的なメリット(個人・社会双方で)

個人の経済機会を生む

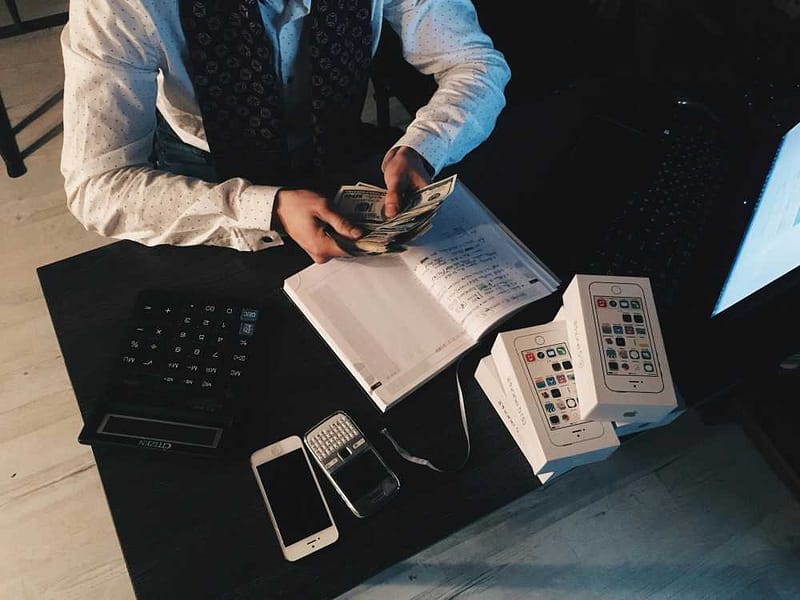

転売は個人にとって「仕入れて売る」というビジネスの入り口になります。

時間や労力を使って商品を確保し、保管・発送・顧客対応をこなす。これらはスモールビジネスや副業の訓練になり得りえます。

事実、フリマアプリの登場で多くの人が副収入を得る機会を得ました。これは経済的な多様性を生むプラス要素だと考えます。

私も学生時代、せっかく抽選で当たったけど使わなかったといった靴があり、メルカリで売ったことがあります(笑)

あの時は、お小遣いが入って喜んでいましたが、やっていることは転売と同じでしたね・・・

市場の価格発見機能

転売価格は市場の「本当の需要」を示すバロメーターとなります。

正規価格が「万人向け想定」で設定されています。メーカーが商品戦略を見直すケースもあるため、市場の効率化に寄与する可能性があると考えます。

この「万人向け想定」価格との差分が、転売ヤーの利益となっており、この利益にありつけた理由として、転売ヤーが商品の価値に予め気づいていたからと捉えることができます。

要するに先見の明があり、それを手に入れるための努力も惜しまない存在・・・

流通の柔軟性

供給が追いつかない場面、たとえば早朝の行列や抽選で外れてしまった消費者に対して、転売という二次流通があれば「手に入る可能性」を提供することができます。

上述の通り、価格は変わりますが、買いたい人と売りたい人をつなげるという機能は社会的需要として無視できないです。

でもこれに関しては、そもそも買い占めなければ、欲しい人が後からでも買えたのに・・・と言いたくなりますね。

転売を肯定するときに押さえておきたい「前提条件」

転売の存在を肯定するにあたって、次の点は前提として押さえておく必要があります。

- 違法性と倫理は別:違法である転売(例:チケット不正転売のように法律で禁じられているもの)は当然論外。しかし、合法だからといって「倫理的に容認される」わけではないです。

- 被害の有無を重視する:転売が誰にどういう被害を与えるかを具体的に見ます。たとえば「子どもがその商品を買えず悲しむ」「食品ロスが起きる」など、明確な被害がある場合はルールで制限すべき。

- 市場の透明性:転売が可視化され、追跡や対処がしやすい状況にあるか。闇市場化すると被害がとても大きくなるため、透明な二次流通の整備が重要。

「転売は悪」の感情的背景

多くの人が転売に対して強い嫌悪感を持つのは理解できます。

実際、今回のマクドナルドハッピーセット騒動においても、本当に欲しい子供たちが購入できず、何なら、転売ヤーが捨てたハンバーガーを貪る姿もありました。

ただし、感情だけで制度を作ると副作用が発生します。

転売を全面禁止すれば、非公式なルート(闇取引や詐欺)が増える可能性があるし、市場の情報機能も失われるでしょう。

だからこそ、感情に基づく非難と、合理的な制度設計は両立させる必要があります。

転売を「悪」とすることの副作用

転売を全面的に否定・禁止する政策は、一見被害をゼロにできそうだが、実際には以下のような副作用が出ます。

- 非公式チャネルの増長:正規ルートで買えない人が闇ルートに頼り、詐欺被害に遭うリスク。

- 消費者選択の制限:二次流通がなければ、正規流通以外の選択肢を持てない人の選択肢が狭まる。

- 経済的機会の損失:個人の副業や小規模事業の道を閉ざすことになる。

- 監視コストの増大:全面禁止を実行するための監視・取締り費用が社会的コストとして発生する。

これらを踏まえると、単純禁止で解決するほど状況は単純ではないと思います。

「転売が悪ではない」を前提にしても、ルールは必要

転売を完全に肯定するわけではなく、合理的な転売を許容する一方で、次のような線引きやルールは不可欠です。

- 法で禁止された転売は厳罰化すべき(チケット不正転売、医薬品や生活必需品の不当な買占め等)。

- 食品や子ども用品の扱いは慎重にする(食品ロスにつながる販売の仕方は倫理的に問題)。

- プラットフォーム側の透明性と対応強化(疑わしい出品の検出や購入証明の仕組み)。

- 消費者リテラシーの向上(なぜ高額になるのか、買うことの社会的影響を知る)。

要するに、転売を完全に否定せず、悪用を防ぐための合理的なルール設計をするのが現実的になりそうです。

個人的に考える対策案

ここでは企業・プラットフォームそれぞれが実務的に取れる施策を、実践レベルで考えた。

企業(メーカー・小売)向け

- 販売方法の多様化:抽選販売・予約販売・公式再販(リセール)を組み合わせる。

- 本人受け取りの導入:当選者のみID照合で受け取り。代理購入の抑止につながる。

- 余剰発生時の再配分ルール:未受取や余剰は従業員販売、地域イベント配布、フードバンク寄付などで処理。

- マイナンバーとの照合:1人1品を徹底するために、マイナンバー照合を実施。

正直、マイナンバーで紐づけできれば一発で解決できると思います。導入コストが高かったりするのかな・・・

プラットフォーム向け

- 自動検出アルゴリズム:短期間に同じ商品画像・タイトルで大量出品がないかを検知。

- 購入証明の仕組み:限定商品の出品には購入レシート(トークン化)を義務付ける仕組みの検討。

- 段階的ペナルティ:違反者には警告→一時停止→永久停止など段階を設ける。

- 教育コンテンツ配信:転売の社会的影響や倫理に関する啓発コンテンツを配信。

これらを組み合わせれば、転売を完全に消すことなく、その悪用をかなり低減可能と思います。

よくある意見と私の回答

本当に欲しい人がいるのに、転売ヤーが買い占めるから買えない。

→ この場合、転売ヤーが”最も本当に欲しい人”になります。転売することで、生活を行う彼らは、商品を入荷&高値で売れない限りは、自身の首を絞めることになる。なので彼らは自身の生活をかけて転売します。本当に欲しければ、転売ヤーよりも早く、入手を検討するしかないです。

食品が捨てられているのに容認できない。

→ これは重大な倫理問題。食品ロスが発生する販売設計は改善すべきで、企業側の責任が大きいです。転売を理由に現場を糾弾するだけでなく、販売方法の見直しや余剰処理の仕組み作りが優先される。

ただ、企業としては、商品が計画通りに売れれば、その相手は誰でもよいですよね。これが転売対策が本気で行われない理由だと思います。任天堂のSWITCH2が、購入条件を厳しく設定したのは、企業側の大いなる善意によるものでしかないです。

法で禁止すべき。

→ 一部の事案(チケット不正転売など)は法規制で対応すべきだが、全般的な転売禁止は副作用を生みます。規制と運用のバランスが重要。法に定めることは、目先の透明性を超え、治安や経済に大きな影響を及ぼします。

まとめ――転売は「手段」。使い方によって問題化する

転売そのものは手段であり、市場の一機能に過ぎません。

マーケットを効率化し、個人に収入機会を与え、需要のシグナルを提供するというプラス面は確かにあります。一方で、食品ロスや子どもの体験喪失のような明確な被害が出る場面では、倫理的に厳しく対処すべきです。

大事なのは「転売を一刀両断で悪とみなすのか」「転売の良い面を生かしつつ悪用を防ぐ仕組みを作るのか」。私は後者のアプローチを支持したいです。

コメント